本記事の導入部

(UPS導入の記事だけに。HAHAHAHAHA)

UPSを導入することにしました。 主な用途はQNAP NASのバックアップ電源用。 ついでにONUと家庭用ルータのバックアップ電源としても使えたらいいかなぁ、くらいです。

むしろ以前は導入していなかったのか、漢気あふれすぎじゃないか?それって超ジャージ部魂じゃん!という感じですが、 これまで長時間の停電に遭遇しておらず、UPSの必要性が薄れていました。 ところが瞬停となると何回か経験しており、実際1度NASが雷による瞬停に耐えきれず再起動し、(かろうじてデータは無事だったものの)それから雷が鳴り出すと怖くて手動でNASをシャットダウンするようになる始末……。

さすがにそれは手間なので、UPSを導入したいと思いました。

機器選び

そもそも本当にUPSじゃないとだめか、「UPSっぽいもの」ではだめでしょうか? たとえば瞬停が心配なら、スーパーキャパシタをかますなど。 いや……長時間の停電も想定しておきたい。

ではポータブル電源のUPS機能を使うのはどうか。 (鉛蓄電池を使った)UPSよりもバッテリー容量が大きく、出力も大きい。 いや……UPS機能を備えて切替時間も短い(10ms以下など)ポータブル電源は値段がそれなりにする。 そして、停電を検知したらNASなどを自動シャットダウンするといった機能は無く、もし自前でこういった仕組みを用意しようと思ったら手間がかかる。 ただ、やっぱり容量・出力は魅力的なので、もしデスクトップPCのバックアップ電源として使うならありだったかも知れません。

ということで、今回の用途にはUPSとして販売されている機器を選定しましょう。

まず出力について。今回はNAS、ONU、家庭用ルータあわせて最大100W程度がまかなえればOKです。 すべて直流電源で動く機器なので直流出力のUPSでも良い……といえばそうですが、現実的に個人が家庭で使うとなれば交流出力のUPSとなる。 そしてこの出力は正弦波出力としたい。 矩形波出力でも大丈夫かも知れませんが……この機器は大丈夫かな?といちいち心配になるのが嫌。

バッテリーについて、容量は大きければ大きいほど良いですが強いこだわりはありません。 バッテリーは交換できるようになっているUPSを選びたい。 むしろ交換できないなんてあるのか?という感じですが、安価なUPSでは交換できないやつもありました。 それでも問題ないくらい長寿命のバッテリーを使っているならまだしも、そういうわけではなさそう。

UPSの方式は、オフライン方式(常時商用給電またはラインインタラクティブ)で考えます。 通常時は商用電源をそのまま流し、商用電源の停電時にはバッテリーから電力を供給する方式です。 商用電源とバッテリー出力の切替時に10ms以下の瞬断が発生する。 これだと有停電電源装置になってしまうが、この程度の電源断ならPCやサーバなどでは(電源入力側のコンデンサで耐えてくれるので)問題ないとされている……とのこと。 本当かなぁ……理想をいえば常にバッテリーから出力するオンライン方式(常時インバータ給電)にして瞬断もなしにしたい。 ただ、これだとデカいし高価だし電力損失もあるので見なかったことにします。

他に重要な点として、ブザーをOFFにできること。 深夜に鳴って叩き起こされたらたまりません。 ブザーはOFFにし、UPSの健全性は別の方法で確認することにします。

「オムロン BY50S」を導入

いろいろ考えた結果、「オムロン BY50S」を選定し中古で導入しました。

一応現行製品のようですが、発売日は2009年とちょっとふr……息が長い。 いま新品で買うなら後継?のBW55Tあたりでしょう。 ただ、BY50Sは息が長いだけあって中古品も多く流通しており、非純正の汎用バッテリーの交換情報もある。 そこで、安価な中古品を買ってそのまま使えれば良し、だめなら汎用品のバッテリーに交換したりしてなんとか動かそうと思いました。

結果としては、いまのところ普通に使えています。 意図的にブレーカーを落として停電させてみましたが、問題なく動作することを確認。 ブザーも「UPS設定ユーティリティ」を使えば完全にOFFにできました。

ただ、本体の製造年月日的にはあと数年で標準使用期間が切れる予定、またバッテリーもある程度は劣化していると思われるのでそのうち交換は必要となるでしょう。

NASとの接続

QNAP NASの場合、USB接続するだけで認識されました。

QNAP上の画面

QNAP上の画面

また、下記によれば「ネットワークUPSサポートを有効にする」とNetwork UPS Tools (NUT) のupsdが起動し、ネットワーク経由でUPSの情報が取得できるようになるらしい。

OMRON BW55TでNetwork UPS Toolsを使う

https://zenn.dev/jlandowner/scraps/2903478a7ffa57

実際やってみるとうまくいきました。 ただ、(upsdのACLを通してもらうため)「電源異常の場合に、次のIPアドレスの通知を許可する」にクライアントのIPアドレスを指定する必要はあります。 ちなみにCIDR表記は使えません。 ACLなんて要るのか?NASに到達できる時点でもう……という気はしますが、外部からUPSを停止させるコマンドも発行できるっぽく1影響が大きいですからね。

upsdのクライアント(upsc)からアクセスしてみるとこんな感じになります。

$ upsc qnapups@192.168.xxx.xxx

Init SSL without certificate database

battery.charge: 100.0

battery.charge.restart: 0

battery.date: XX/XX/XX

battery.runtime: 4530

battery.voltage: 13.40

battery.voltage.nominal: 012

device.mfr: OMRON

device.model: BY50S

device.serial: XXX

device.type: ups

driver.name: omron_usb

driver.parameter.pollinterval: 2

driver.parameter.port: /dev/ttyS1

driver.parameter.synchronous: no

driver.version: 2.7.4

driver.version.internal: 1.02

input.frequency: 50.00

input.sensitivity: N

input.voltage: 106.1

input.voltage.fault: 103.5

output.frequency: 50.0

output.voltage: 105.9

ups.beeper.status: disable

ups.delay.reboot: 15

ups.delay.shutdown: 30

ups.delay.start: 180

ups.firmware: 4.05

ups.firmware.aux: 1.09

ups.load: 9.0

ups.mfr: OMRON

ups.model: BY50S

ups.power: 500

ups.productid: 0081

ups.realpower: 300

ups.serial: XXX

ups.start.auto: yes

ups.start.battery: no

ups.status: OL

ups.temperature: 46.8

ups.type: offline / line interactive

ups.vendorid: 0590項目の意味については、下記のドキュメントに説明がある。

Network UPS Tools Developer Guide A.4. Variables

https://networkupstools.org/docs/developer-guide.chunked/_variables.html

内部の温度高くない? 設置場所は収納内の情報分電盤あたりで、あまり良い場所とは言えない。 現状の周囲温度は28~29℃程度で、ちょっと高めだがまだ動作範囲内。 内部温度異常のエラーは出ていない。 最初は(説明書でOKとされている)横置きにしていたものの、内部温度が50℃に迫っていたので縦置きにしたら少しは下がった。 これでも高いので、その辺のファンを当ててみたがあまり効果はなかった。 まぁこういうものかも知れない。

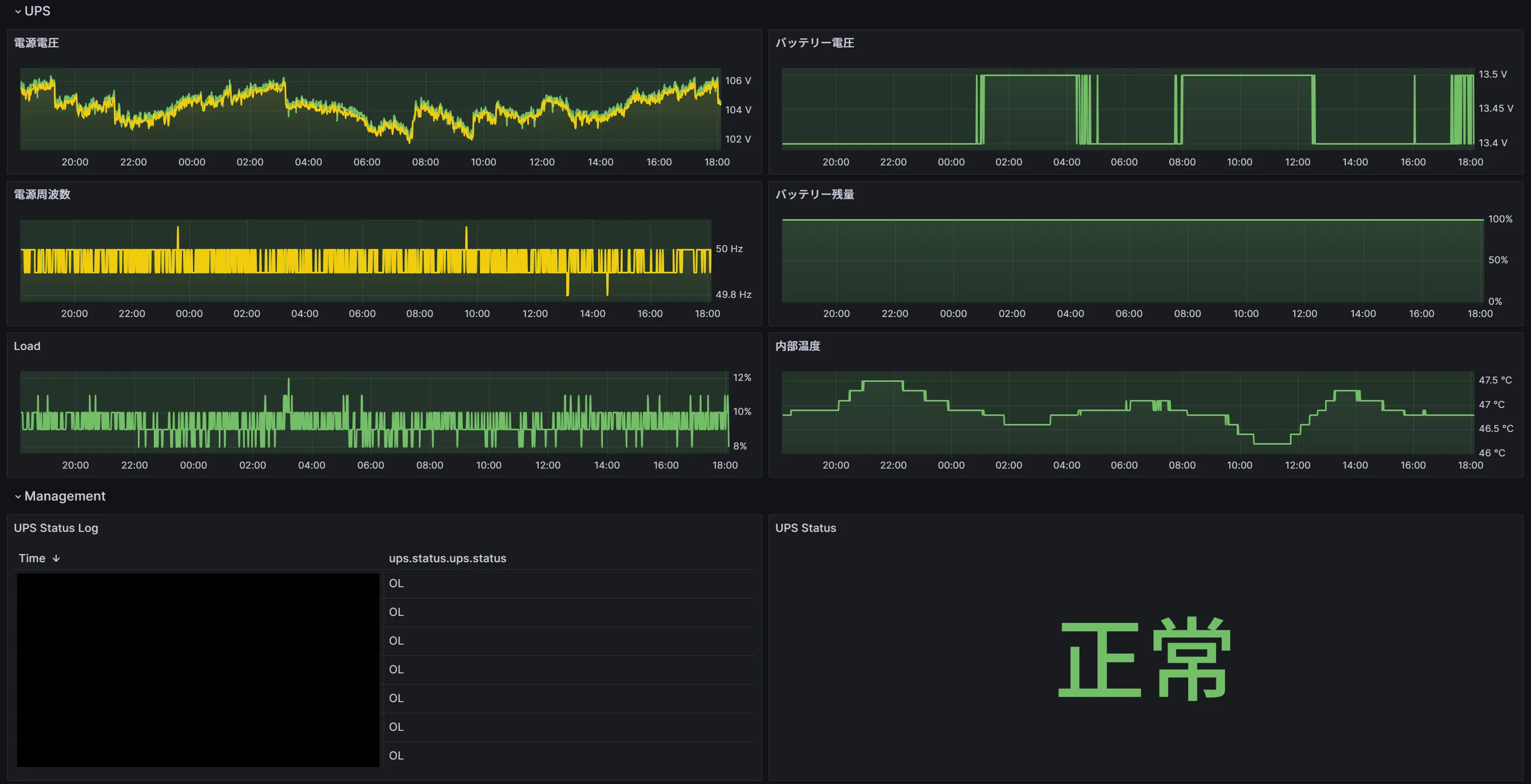

こうして得られたUPSの情報をGrafanaに出してみるとこんな感じに。

Grafanaの画面

Grafanaの画面

良いんじゃないでしょうか。

おわりに

以上、UPSを導入した日記でした。

実はUPSから離れた位置に無線APがあり、本当はこれも保護したかった。 LANケーブルは通っているので、PoEインジェクター(下手するとPoEスイッチのほうが安そうだが……)とPoEスプリッタでなんとかしようか。 耐えきれなかったらやろうと思います。 おわり。

Footnotes

ただし、QNAPのドライバやBY50Sがコマンドを受理できるかは未検証。 ↩